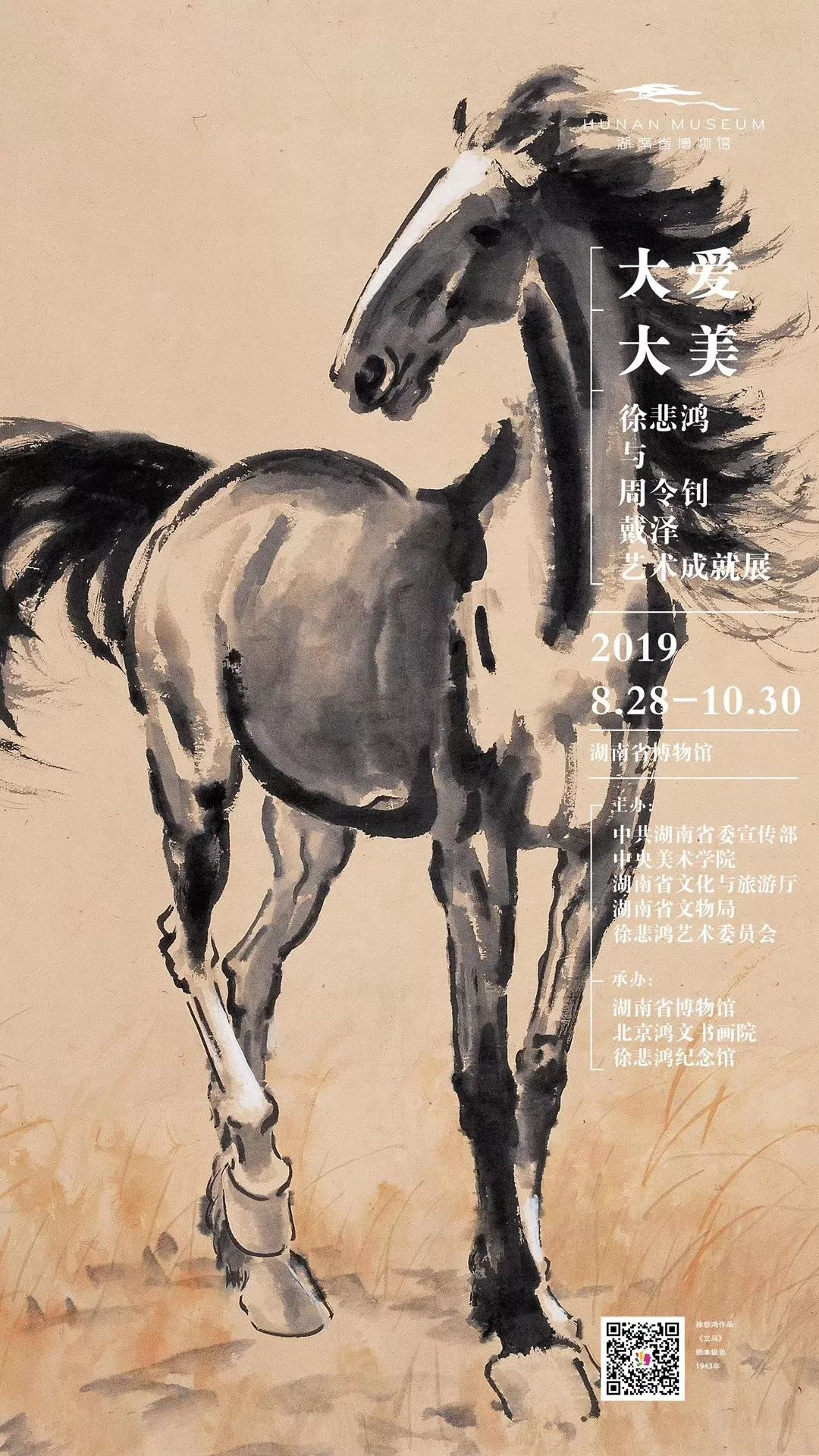

策展笔记

徐悲鸿与周令钊、戴泽都是已经进入艺术史写作的艺术家,作为两代人,他们的艺术实践已经成为中国近、现代艺术演进线索中的历史经验,并因此具有了经典意义。但是,策划经典艺术家的展览恰恰要对其经典性保持警惕,因为经典的同时也意味着符号化与概念化,艺术史写作往往会在提炼艺术家历史意义的同时遮蔽其丰富性,概念的生成与突破互为基础,构成了推动艺术史认识发展的重要动力。

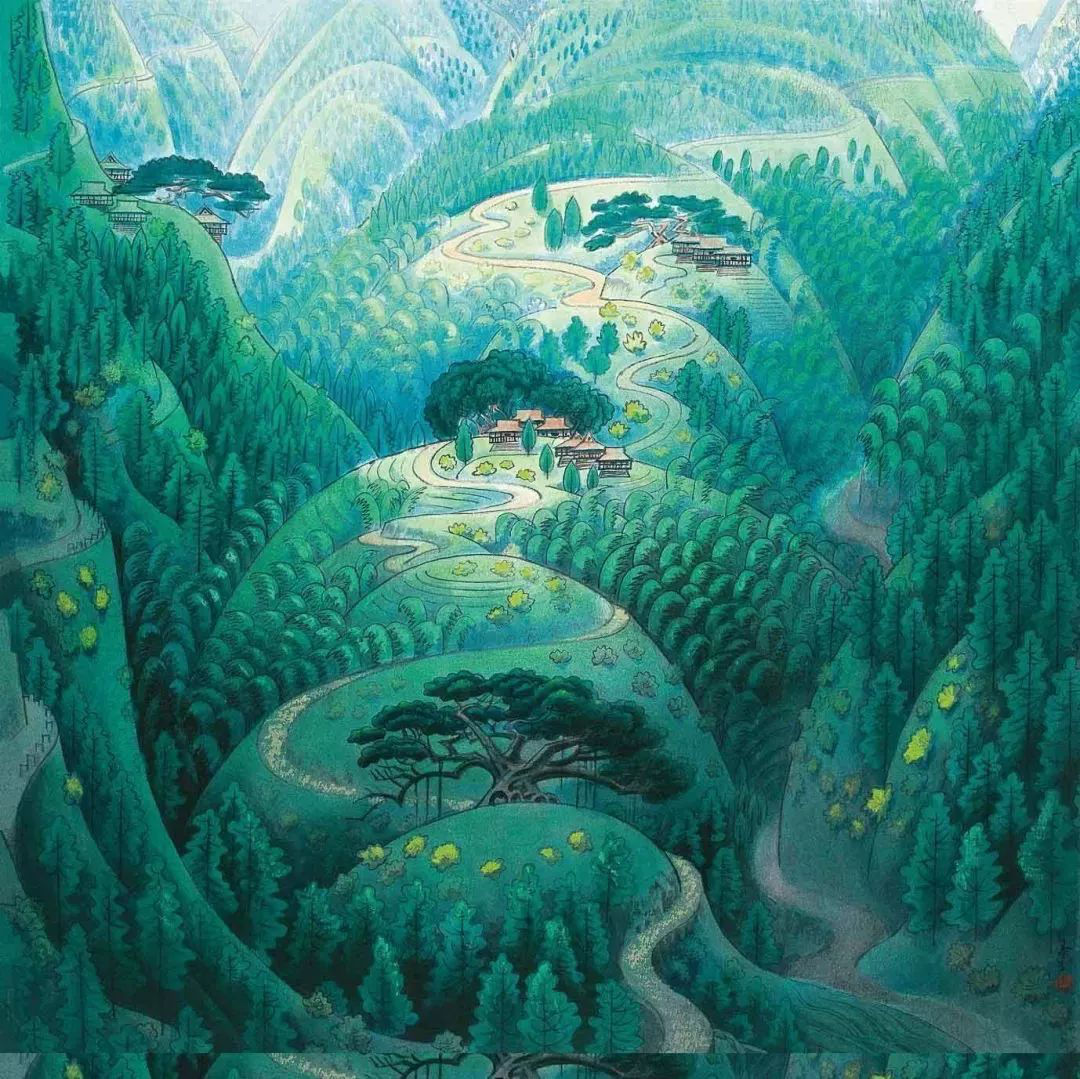

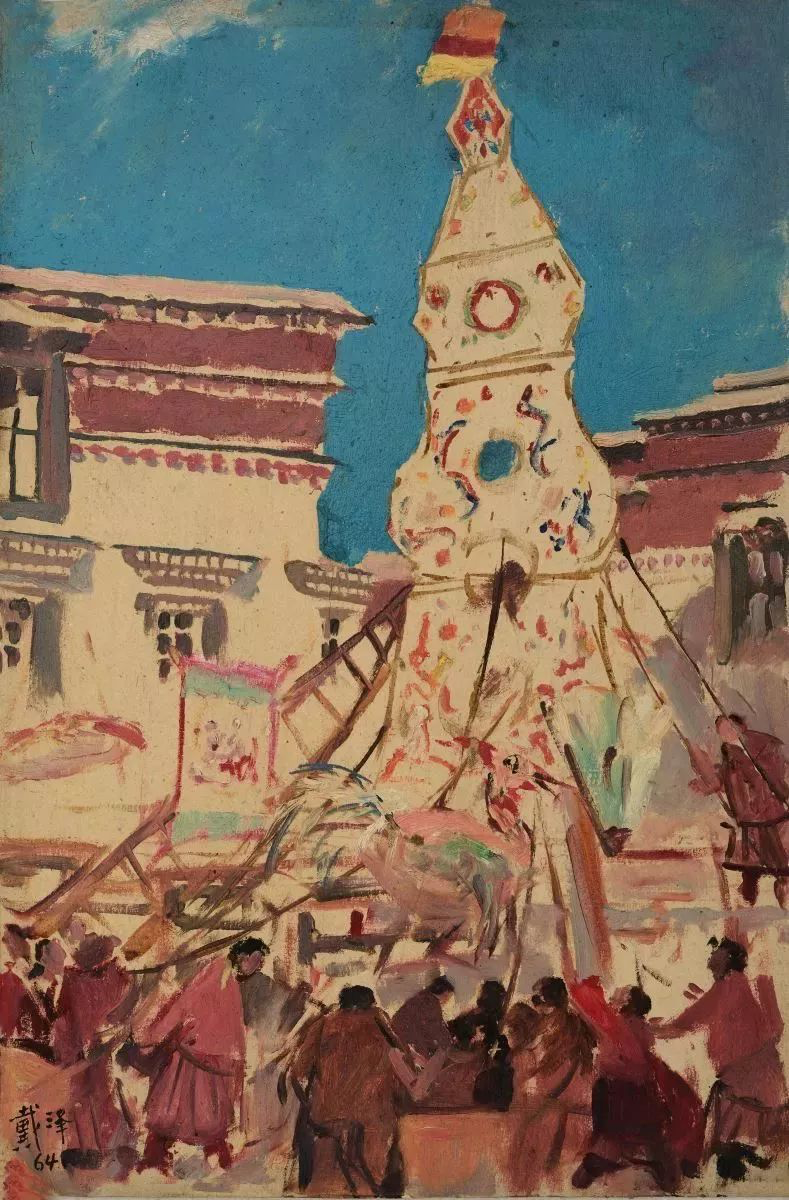

对于如何呈现徐悲鸿与周令钊、戴泽三位艺术家的艺术面貌,展览的线索主要在两个维度中展开:一是如何回应目前艺术史研究对于三位艺术家的经典性认识;二是如何通过对三位艺术家艺术语言丰富性的立体呈现,为突破既定认识提供更多可能性。所幸这次展览的湖南省博物馆具备容纳240余件作品的展示空间,这为实现上述设想提供了重要条件。展览中,我们一方面要通过每位艺术家的代表性题材与风格,处理诸如:徐悲鸿对于写实主义的倡导、戴泽对于徐悲鸿艺术理念的继承、徐悲鸿的动物题材与戴泽的建设题材与特定历史语境间的关系等问题;另一方面,我们还会由戴泽《西藏春节》《古柏》以及晚年介于具象与抽象之间的作品,思考“中大弟子”的身份是否遮蔽了戴泽个人艺术探索中的某些独特经验?也会由周令钊经典设计之外的绘画作品,思考设计性与绘画性之间是如何转化的?这些在以往的研究中较少被注意的题材和风格,无疑将为新的问题提供灵感。

对于这次展览,突出经典意义与突破既定认识同样重要,因为从接受的角度而言,我们要同时面对不同知识背景的观众。而从策展人的角度,我更希望这次展览提供的不是答案,而是通过丰富的呈现启发大家对于既定认识提出疑问,这些新的问题很可能将成为下一个展览讨论的焦点,也可能是生成新认识的起点。

—— 丛涛

中央美术学院博士

大爱大美徐悲鸿与周令钊、戴泽艺术成就展执行策展人

大爱大美展览内容

本次展览共展出徐悲鸿原作近70幅,周令钊原作40余幅,戴泽原作120余幅,并配有大量历史文献资料。

部分参展作品

徐悲鸿 自画像 1924

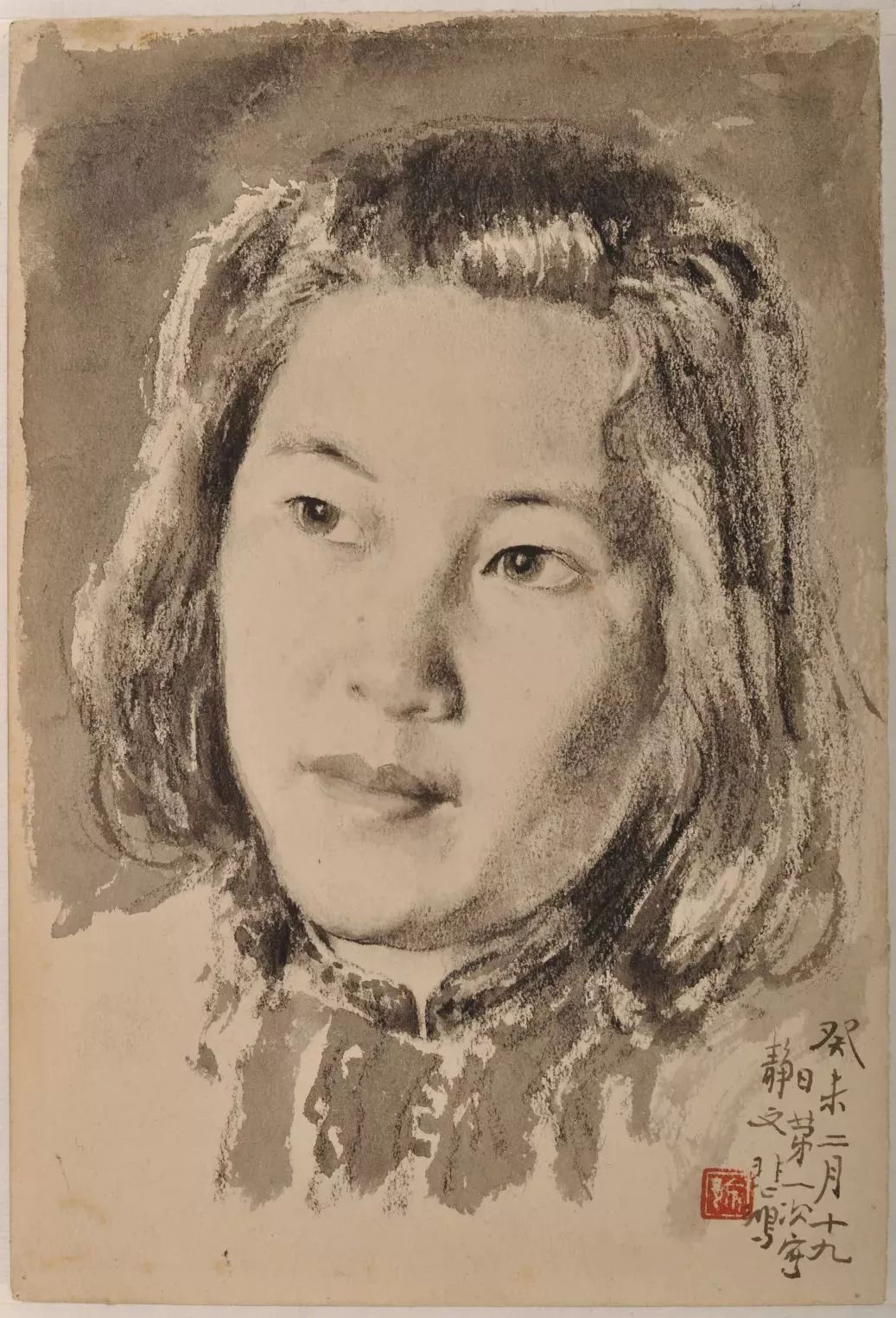

徐悲鸿 徐夫人像

徐悲鸿 老妇人像 1922

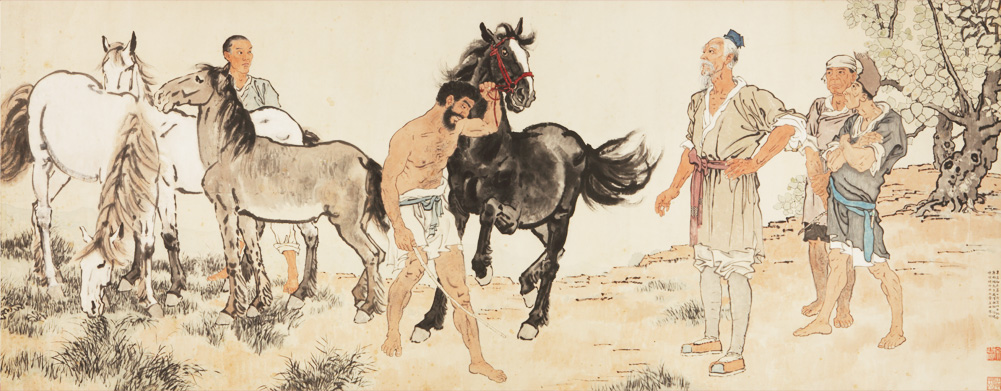

徐悲鸿 《愚公移山》水墨稿·交谈 1940

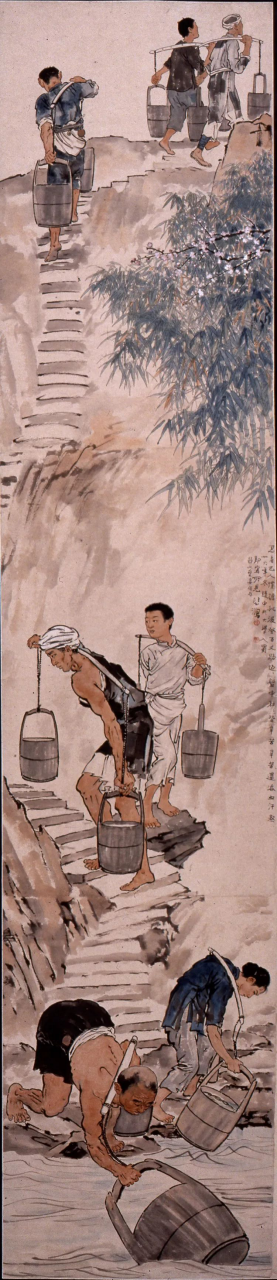

徐悲鸿 巴人汲水 1937

周令钊 十八盘 1988

周令钊 捞得小虾打油茶 1964

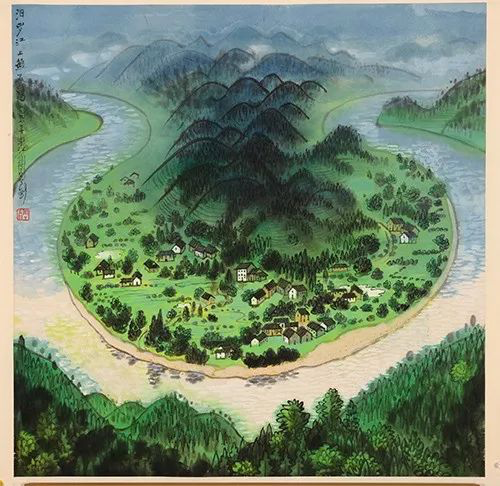

周令钊 汨罗江上磐石湾(湖南) 1998

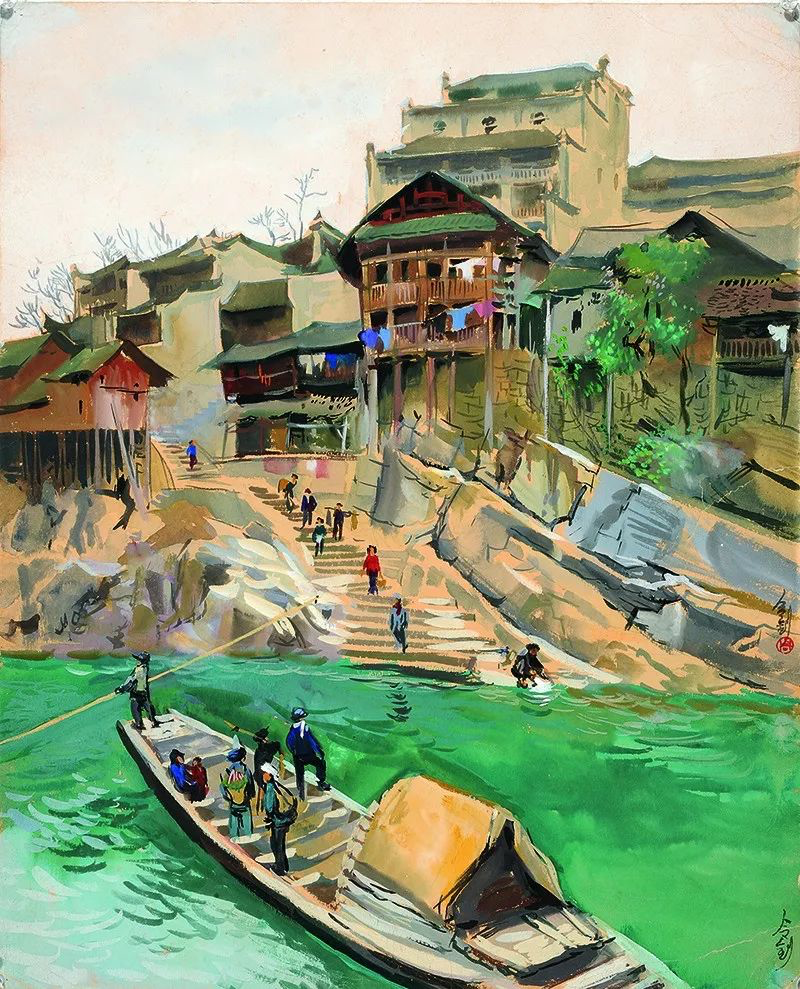

周令钊 吉首摆渡 1957

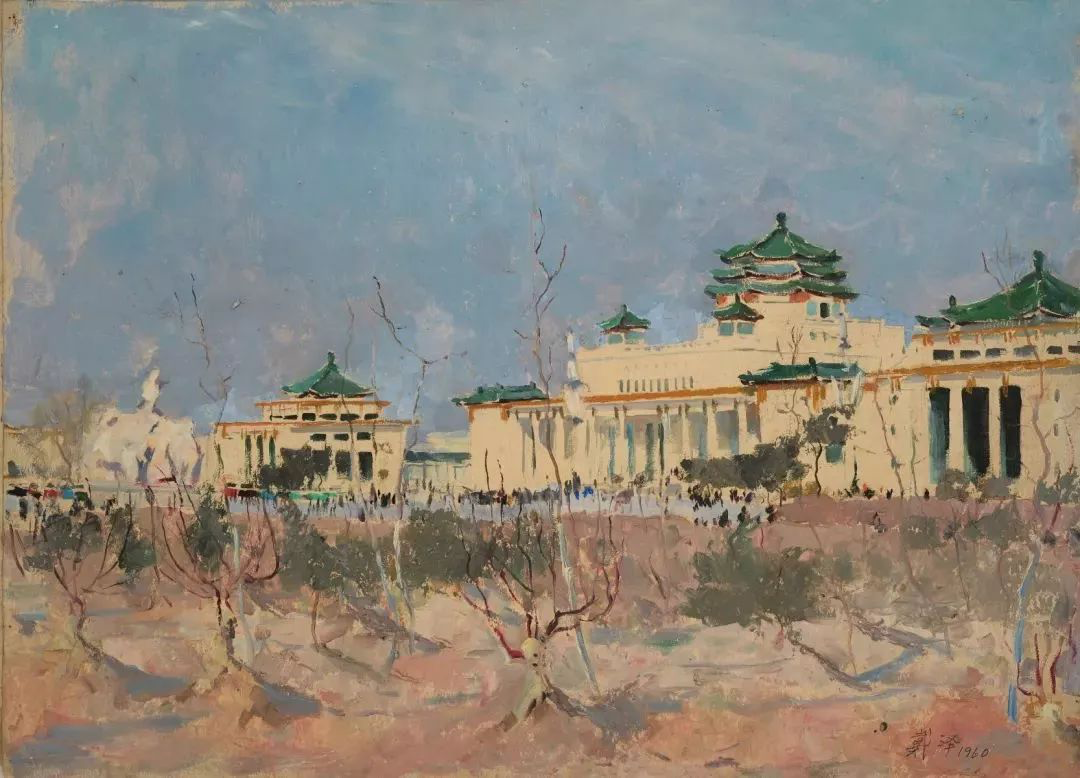

戴泽 热火朝天十三陵 1958

戴泽 热火朝天十三陵 1958

戴泽 鱼获 1961

戴泽 西藏春节 1964

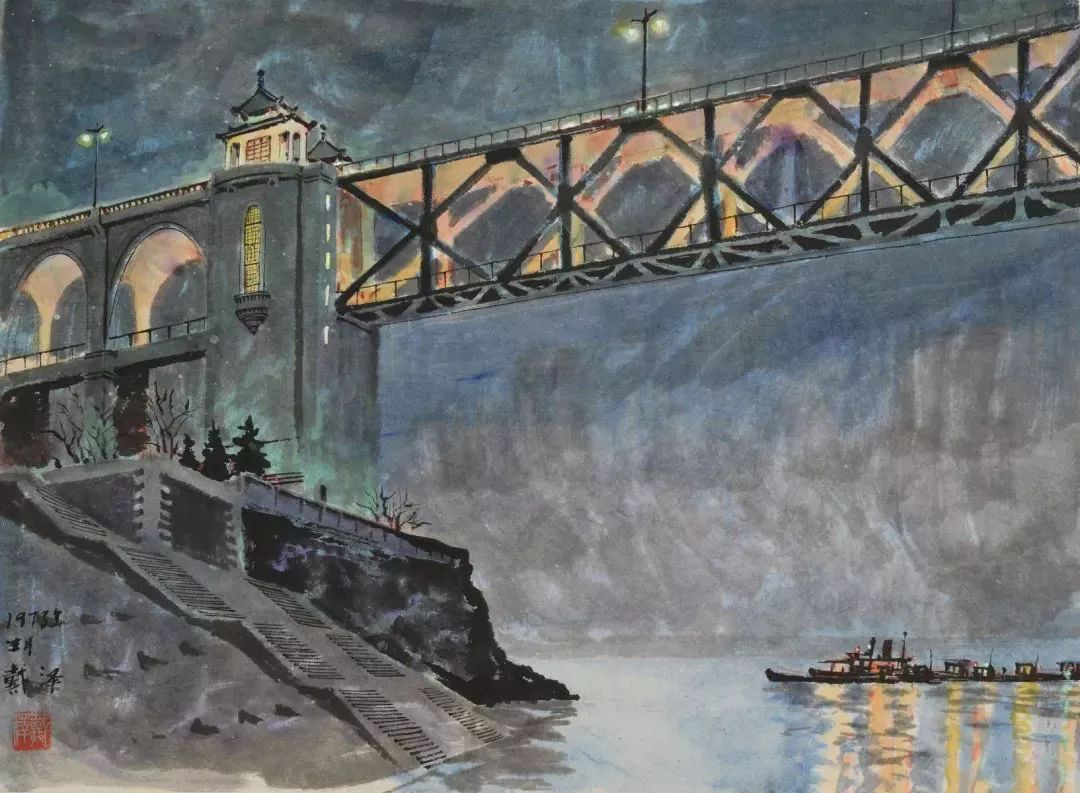

戴泽 武汉长江大桥夜景 1973

戴泽 酣睡 1988